Articles by Life Extension

発行: 2025年5月

著者: Liz Lotts, RDN; NASM-CPT

科学的レビュー: マイケル・A・スミス医学博士

ラットプルダウン、アシステッドプルアップ、ランドマインロウ、ケーブルリバースフライ。背中と肩のトレーニングのためにジムに行く理由はいくらでもあります。しかし、本当にこれだけの器具が必要なのでしょうか?正直なところ、答えはノーです。

自宅でも外出先でもできる、高強度ダンベルワークアウトで、体力と筋肉の輪郭を確実に鍛え上げることができます。背中と肩に効果的なダンベルエクササイズ10選から選び、クレアチンサプリメントと組み合わせれば、筋肉増強への道が開けます!

背中と肩のトレーニングの重要性

すべての筋肉群は等しく鍛えるべきです。特に背中と肩は、日常的に多くの重いものを持ち上げる動作を担っています。背中と腕をダンベルで鍛えることで、日常的な活動に必要な機能的な筋力を強化することができます。

これらの筋肉は、子供を抱き上げたり、食料品を運んだり、食器洗い機から食器を取り出したり、荷物を頭上の収納棚に置いたりするなど、様々な場面で役立ちます。背中と肩のトレーニングは、以下のことにも重要です。

- 良い姿勢—背中と肩の筋肉は背骨を囲み、背骨をまっすぐに立たせるために必要な支えを与えています。これらの筋肉を強化することで、より長く、正しい姿勢で直立姿勢を維持できるようになります。

- 運動能力—背中と腕を強化することで、あらゆる動作面で体がより効率的に動くようになります。これは、野球のボールを投げる時、水泳をする時、自転車に乗る時など、どんな時でも運動能力の向上につながります。

- 関節の安定性と快適性—関節周囲の筋肉を強化することで、関節の安定性が向上します。特に肩の筋肉は不安定になりやすいため、この点は重要です。

- 筋肉の定義—鍛え抜かれた筋肉を際立たせる、誰もが憧れるあの引き締まった筋肉は、休むだけでは得られません。引き締まった腕やV字型の背中を手に入れたいなら、背中と肩を継続的に鍛え続ける必要があります。

なぜダンベルを使うのですか?

もちろん、背中や肩を鍛えるには、マシン、バーベル、レジスタンスバンド、あるいは自分の体重(懸垂が最強!)を使うこともできます。しかし、ダンベルは手軽に手に入るので、1ポンド(約450g)から100ポンド(約45kg)を超えるものまで、様々な種類があります。

さらに良いことに、ダンベルはホームジムで場所を取らず、初心者でも比較的簡単に使えます。とはいえ、上級者にとっては、ダンベルの多機能性は大きな魅力となるでしょう。

固定モーションのマシンとは異なり、ダンベルは体の位置を変えてエクササイズの難易度を上げることができます。例えば、プランクの姿勢を保ちながら地面から漕ぐローローは、はるかに難易度が高くなります。

しかし、ダンベルエクササイズはどれも同じではありません。自分に合ったダンベルエクササイズを選ぶことで、望む結果に近づきます。

背中と肩を強化するには、どのダンベル運動が効果的ですか?

以下に挙げたそれぞれの筋肉群を鍛える、効果的なエクササイズをいくつかご紹介します。どんな種類の筋力トレーニングでも、まずどの筋肉を鍛えたいのかを明確にし、その筋肉を強化するエクササイズを選ぶのが鉄則です。

- 背中の筋肉広背筋(ラット)、菱形筋、脊柱起立筋で構成されています。プル、ロー、ヒンジ、アイソメトリックスホールドの運動パターンは、背筋を鍛えます。

- 肩の筋肉肩は前部三角筋、外側三角筋、後部三角筋、僧帽筋(別名「僧帽筋」)、そして回旋筋腱板(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)で構成されています。肩に重点的に行うべき動作パターンは、押す、引く、回旋、挙上です。

何に重点を置くべきかがわかったので、これらの筋肉に最も効果のあるエクササイズを始めましょう。

ダンベルを使った最高の肩のエクササイズ

1. ダンベルアーノルドプレス

アーノルドプレスは、あの『ターミネーター』のアーノルド・シュワルツェネッガー本人が考案したため、カルト的な人気を誇っています。肩を焼くほどの力強い動きであることは周知の事実です。ポイントは、まず手のひらを顎に向け、次に手のひらを外側に回し、腕を頭上に押し上げることです。

フルイドローテーションは、三角筋の3つの頭すべてに加え、上腕二頭筋と上腕三頭筋にも効果があります。アーノルドプレスは座っても立っても行うことができます。立って行うと脚の力が大きく作用しますが、座った状態の方が背中への負担が軽減されます。

2. スタンディングダンベルフロントレイズ

両手にダンベルを持ち、手のひらを脚に向けて体幹を背中に引き締めます。腕をまっすぐ前に伸ばす際は、体幹に力を入れたままにしてください。ダンベルを肩の高さ、または可動域が許す限り高く上げましょう。この動きは主に前部三角筋に感じられます。前部三角筋は腕の中でも比較的小さな筋肉なので、重いダンベルを使わなくても効果を実感できます。

3. サイドプランクダンベルラテラルレイズ

地面に横たわり、腕、腰、足を重ねます。前腕を床に押し付けながら、力強く踏み込みます。上の手にダンベルを持ち、腕を床と垂直になるまでまっすぐ上に上げます。肩の安定性を確かめながら、腕の三角筋を強化し、輪郭をはっきりさせましょう。足を交互に動かしたり、下の膝を地面につけると、このエクササイズが行いやすくなります。

4. ダンベルアップライトロー

アップライトロウは背中の上部の筋肉を鍛えるだけでなく、三角筋と僧帽筋の強化にも効果的です。手のひらを体に向け、ジャケットのファスナーを閉めるようにダンベルをまっすぐ胴体まで引き上げます。僧帽筋をより効果的に鍛えるには、ダンベルを肩幅より少し広めに持ちます。

5. ベントオーバーダンベルリバースフライ

腕の三角筋後部を鍛えるには、ベントオーバー・リバースフライを試してみてください。前屈みになった状態で、胸が床と平行になるようにします。そこから腕を頭の高さまで上げます。肩甲骨を寄せるように意識し、頂点をキープしてからゆっくりと下ろします。

ダンベルを使った背中のベストエクササイズ

1. ベンチ片腕ダンベルローロウ

ベンチを支えに使うと、より重いダンベルを持ち上げることができます。右手と右膝をベンチに置きます。左足は地面につけ、左腕にダンベルを持ちます。前屈みの姿勢から、ダンベルを左腰に向かって引きます。ローロウという名前は、この手のポジションに由来しています。そのため、必ずニュートラルグリップ、つまり手のひらを互いに向け、肘を体に近づけた状態で行いましょう。

2. 片腕ダンベルスナッチ

これは複数の筋肉群を一度に鍛えられる複合運動です。さらに、爆発的なパワーが鍛えられ、生涯にわたるフィットネス維持に役立ちます。両足の間にダンベルを持ち、足を腰幅に開きます。膝を曲げてダンベルを掴みますが、完全にしゃがまないように注意します。立ち上がる際は、腰が完全に伸びるまで腕をまっすぐ伸ばします。この時点で、肩をすくめ、ダンベルを頭上まで引き上げます。

3. ベントオーバーダンベルハイロウ

ハイロウでは、手のひらを体の方に向ける必要があります。つまり、ダンベルを胸に向かって引き上げる際に、肘は大きく横に開きます。この動作は、広背筋、菱形筋、僧帽筋、さらには三角筋後部にも効果を実感できます。また、前屈みの姿勢はハムストリングスにも効果があります。

4. ダンベルプルオーバー

ベンチに背中をつき、足をしっかりと地面につけたまま横になります。ダンベルを胸の上に持ち上げ、片方の端を内側から握ります。息を吸いながら、腕をまっすぐに伸ばしたままダンベルを頭の後ろに下ろします。肘を完全に伸ばさないでください。息を吐きながらダンベルを胸まで引き戻します。ダンベルプルオーバーは背中と胸の筋肉の両方を鍛えることができます。広背筋をより鍛えたい場合は、肘を横に広げましょう。

5. 通常のダンベルデッドリフト

脚のエクササイズとして最もよく知られているデッドリフトは、実は脊柱起立筋と広背筋を鍛えるのに最適な方法です。最大の魅力は?それは、かなり重い重量を扱えることです。ルーマニアンデッドリフトとは異なり、このエクササイズは地面、あるいは地面に近い位置から始めます。ダンベルは足の外側に置き、腰は後ろに、肩は膝の真上に置きます。かかとを下ろしたまま、腰を前に出して立ち上がります。

ダンベルだけを使って強い背中と肩を鍛えることはできますか?

はい、ダンベルエクササイズだけで背中と肩を強くすることは可能です。実際、『Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 』に掲載されたシステマティックレビューでは、フリーウェイトダンベルとマシントレーニングを比較しました。その結果、フリーウェイトダンベルとマシントレーニングは、筋力の増強だけでなく、パワーと筋肥大にも同様の効果が見られました。

トレーニング日をどのように分割すればよいですか?

良いものは多すぎても良くありません。つまり、ダンベルトレーニングを続けて背中や腕を鍛えすぎないように注意しましょう。トレーニング日の間には十分な休息が必要です。一般的には、筋肉群を分割するスプリットトレーニングが好まれます。スプリットトレーニングのルーティンは以下のようになります。

- 月曜日:背中と肩

- 火曜日:脚

- 水曜日:休息

- 木曜日:胸と体幹

- 金曜日:休息

- 土曜日:上腕二頭筋と上腕三頭筋

- 日曜日:脚

背中と腕のトレーニング日には、適切なエクササイズ数、セット数、反復回数を選びましょう。研究によると、未経験者、あるいは中程度のトレーニング経験を持つ健康な成人の典型的な筋力・筋肥大プログラムは、すべての主要筋群を分解するトレーニングを含むべきです。

より具体的には、トレーニングの最適なタイミングは、8~10種類のエクササイズを2~4セット、3~12回繰り返すことです。セット間の休憩は2~5分としてください。これを週2~4回行うと、筋肉の成長を実感できるはずです。

初心者は背中と肩のトレーニングにどのくらいの重さから始めるべきですか?

筋力トレーニング初心者の方は、軽い重量から始めても全く問題ありません。特に腕を鍛えたり、オーバーヘッドプレスを行う際は、軽い重量で高回数を行うのが効果的な戦略です。

例えば、5ポンドのダンベルを持ち、12~20回繰り返します。筋力がついてきたら、徐々に重量を増やし、回数を減らしていきましょう。どの重量のダンベルを選んでも、限界に達するまで繰り返し続けましょう。正しいフォームを維持できなくなったり、ダンベルをフル可動域で動かせなくなったら、エクササイズを中止して休憩しましょう。

最も重要なのは、各セットの後に自分の体の声に耳を傾けることです。特に疲労困憊になるまでトレーニングを続けた場合、一時的な不快感を感じるのは当然です。ダンベルトレーニング中に長時間または激しい不快感を感じるのは正常ではありません。

そのような感覚は、より軽いダンベルを選ぶか、休憩するか、ワークアウトを完全に終了する必要があるサインだと捉えてください。どこから始めたらいいのか本当にわからない場合は、パーソナルトレーナー、スポーツコーチ、または信頼できるフィットネス専門家に相談してください。これらの専門家は、ダンベルワークアウト中にあなたを安全に保つための知識とスキルを持っています。

よくある間違いと安全のヒント

背中と肩のダンベルトレーニングに最適なベストプラクティスは次のとおりです。

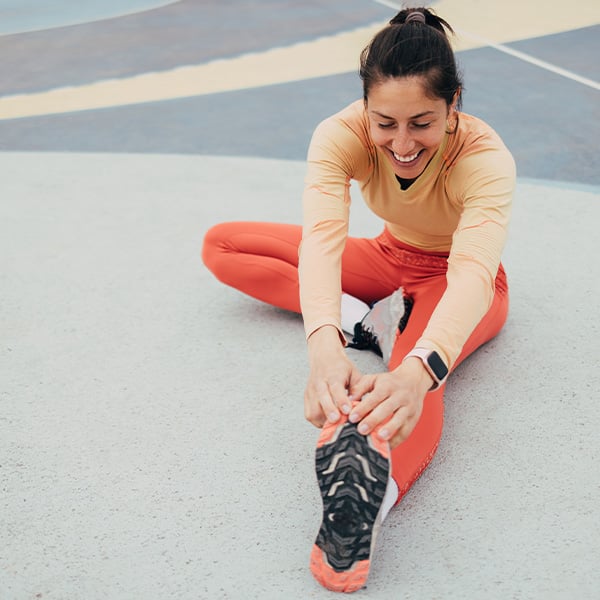

- ウォームアップとクールダウントレーニングの長さや強度に関わらず、数分間のウォーミングアップと数分間のクールダウンの時間を確保しましょう。整形外科の専門家によると、筋力トレーニング後に筋肉をストレッチすると、背中や腕の可動域が回復し、筋肉痛を和らげる効果があるそうです。

- 段階的に過負荷をかける—キーワードは「漸進的」です。つまり、ワークアウトを徐々に進めたり、重いダンベルを持ち上げたりしていくということです。重量は毎週または隔週で徐々に増やしていきます。正しく行えば、漸進的過負荷トレーニングは背中と腕の筋肉量を安全かつ効果的に鍛えることができます。

- まず第一に形式に焦点を当てる正しいフォームは、ダンベルを使った各エクササイズの効果を最大限に引き出し、安全にエクササイズを行うために不可欠です。ウェイトを上げたり引いたりする前に、正しいフォームであることを確認してください。

- ゲインのためのサプリメント—広範な研究により、クレアチンなどのフィットネスサプリメントと筋力トレーニングを組み合わせることで、上半身の筋力強化に役立つことが分かっています。もちろん、クレアチンは筋肉増強に重要な栄養素の唯一のものではありません。健康的な食事から十分なタンパク質を摂取したり、 L-カルニチンなどの様々なアミノ酸をサプリメントとして摂取することで、細胞のエネルギーと回復を促進することができます。

著者について:

リズ・ロッツ

RDN; NASM-CPT

リズ・ロッツ(RDN)は、認定パーソナルトレーナー、オレンジセオリー認定フィットネスコーチ、TRX認定コーチです。広告・マーケティング・コミュニケーション学の学士号と栄養学の修士号を取得しています。ランニング、ウェイトリフティング、夫とのスポーツ観戦、そして新しい場所への旅行を楽しんでいます。

参考文献

- Chaabene H, et al. 「静的ストレッチングによる筋力とパワーへの急性効果:これまでの注意点の明確化に向けた試み」Front Physiol. 2019年11月. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31849713/

- Heidel KA, et al. 「マシンとフリーウェイトエクササイズ:筋肉のサイズ、筋力、パワーの変化を比較した系統的レビューとメタアナリシス」J Sports Med Phys Fitness . 2022年8月. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609100/

- Iversen VM他「リフティングする時間がない?筋力と筋肥大のための時間効率の高いトレーニングプログラムの設計:ナラティブレビュー」 Sports Med . 2021年6月. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8449772/

- レスティボ・J.「背中を強くするための効果的なエクササイズ」ハーバード・ヘルス・パブリッシング、2024年2月。https: //www.health.harvard.edu/exercise-and-fitness/effective-exercises-for-building-a-strong-back

- Wang Z, et al. 「50歳未満の成人におけるクレアチンサプリメントとレジスタンストレーニングによる筋力増強効果:系統的レビューとメタアナリシス」Nutrients 2024年10月号https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39519498/

- 「回旋筋腱板と肩のコンディショニングプログラム」米国整形外科学会。2022年6月。https ://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/rotator-cuff-and-shoulder-conditioning-program/